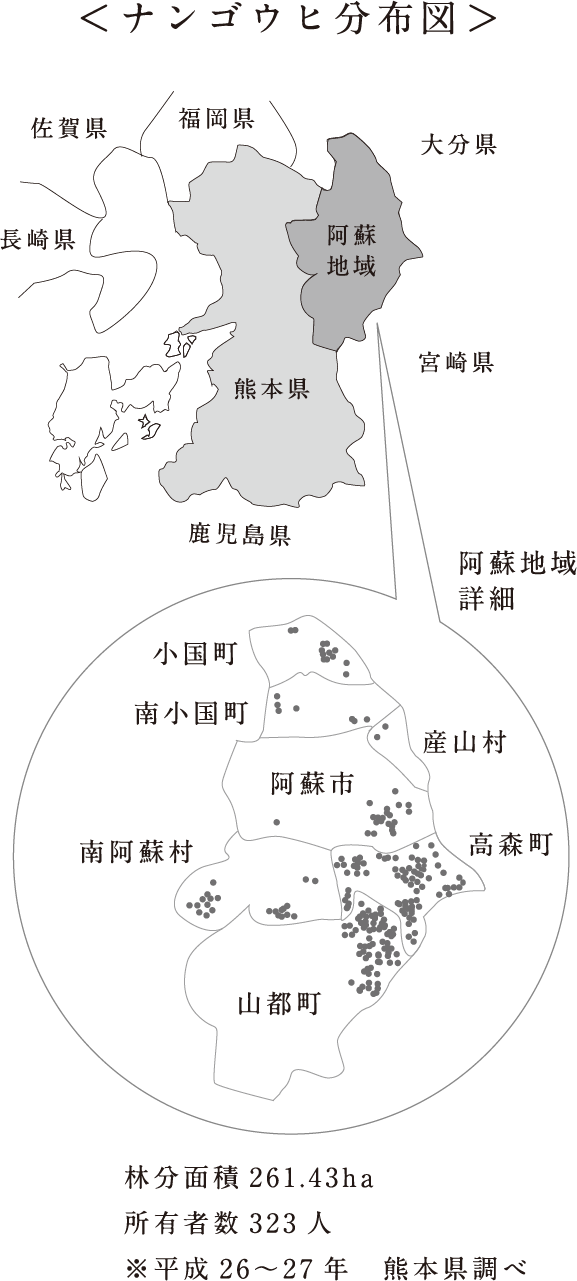

日本でブランドヒノキと呼ばれる銘木を育てる地域と同様に、

しっかりと管理され、整えられたナンゴウヒの森は

美しい景観を持っています。初期成長では、実生ヒノキに比べて成長速度が

遅いナンゴウヒは、阿蘇の厳しい自然風土のもとでゆっくり育ち、

美しいヒノキへと成長。森にも凜とした空気があります。

熊本県上益城郡山都町にある栗屋氏のナンゴウヒの森。

下草が豊かな森は、多様性に富んだ生態系を形成しています。

樹齢80年を超えた大木が朝日に照らされて訪れた人を迎えます。

ナンゴウヒの幼木林。細く見えるが写真のもので樹齢15年を超えています。

ナンゴウヒは一般的な実生ヒノキに比べて初期成長が遅く、

その分、年輪間隔の詰まった優良材になります。

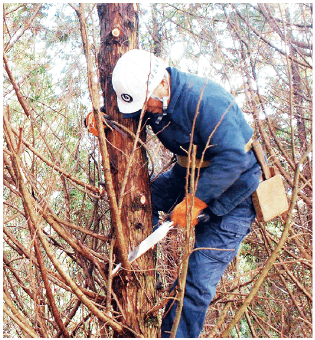

毎年2月下旬〜3月に定期的に枝打ちが行われ、

管理されることで節のない美しい材へと育てられていきます。

注意点は枝の径が2cmより大きくならないこと。

落とした跡は「蝉どまり」と言われる形状が徐々に消え、

さらに成長することで節跡が消失します。

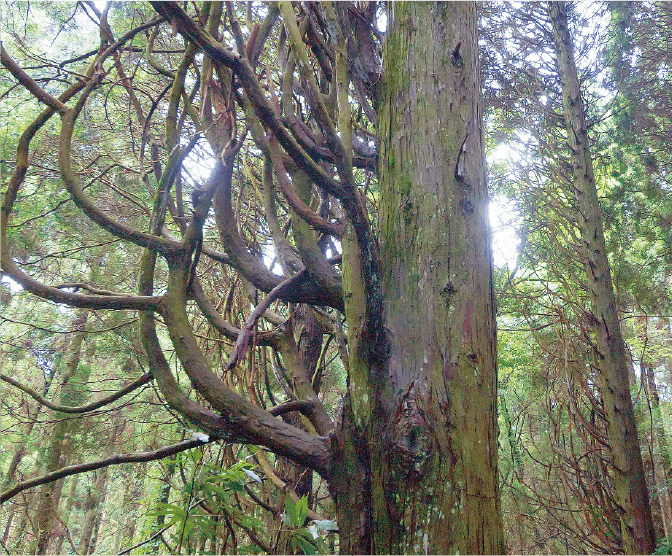

挿し木品種であるナンゴウヒは生命力が強く、

放っておくとこのように枝が多数生えていきます。

幹に対して鋭角であることも大きな特徴。一つ一つの枝が、

「幹になる」という強い力を秘めていることが、

ナンゴウヒの強度の秘密につながっているのかもしれません。

間伐は、しっかりと見極めて行われます。

ナンゴウヒの場合は、成長の速い杉と混植し、

杉から先に間伐を行っていきます。

豊かな森を目指す思いが良い木を育てます。

目標林型は、末口径50cm以上、6〜8mの長さの大径木。

樹齢では120〜150年生を目標とします。

しっかりと管理された100年以上の大径木は高値で評価。

1㎥50万円というものもあります。

栗屋氏は阿蘇 南郷檜の森の育成を二世代にわたって行ってきた自伐林家。

ヒノキだけではなく、メアサスギとの混植により、多様な森を育ててきた。

節の無い阿蘇 南郷檜は栗屋ブランドとも呼ばれ、その品質、美しさには定評がある。

ナンゴウヒを手塩に掛けて育て、80年の森から、

100年、200年の悠久の森へと育てていく夢を持っている。

山都町の森を歩くフットパスで栗屋氏の話を聞くことを楽しみにする参加者も多い。

馬原氏の父・故馬原広雄氏はナンゴウヒの発見に大きな功績を残した立役者。

その父親から学び、育成に全力を注いできた益夫氏は、木はあらゆる生命の源、

生物の豊かさの手本となる存在である思っている。

林家であり、猟師でもある氏は、森に入り、生物の営みに目と耳を澄まし、

メッセージを読み取ろうと考えてきた。日本の森にも詳しい彼は

「阿蘇 南郷檜は世界に誇れる、ここにしかない貴重なヒノキ」と確信している。

継承すべき育成技術を後世に残すため、育成技術体系マニュアルを作成しました。

下記より、電子版をご覧いただけます。